切换为使用验证码登录

近日,一篇发表在中国科学报的题为:博士生论文答辩亟待破除盲审“桎梏”的文章中提到:建议逐步取消论文盲审。

近年来,关于博士论文答辩前盲审的争议愈发激烈。越来越多的硕博生被论文盲审卡在毕业大关,有人不得不延迟毕业;而论文方向与盲审专家研究领域的错配导致的“误判”、申诉机制的不畅等,都使毕业年级学子如临大敌。论文盲审,究竟该不该取消?

什么是盲审?

所谓学位论文盲审,是指现阶段各高校普遍采用的双向匿名评审模式,即论文评审人与被评审人互为匿名。

相关资料显示,清华大学早在1995年便开始探索实施这一制度。此后,该制度在我国研究生培养单位中逐渐推广,成为我国研究生教育质量的重要保障措施之一。

2014年,国务院学位委员会、教育部印发《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》及《学位授予单位研究生教育质量保证体系建设基本规范》,对“健全学位论文评阅制度”特别强调:“论文评阅要保证有一定数量的外单位同行专家参与,加强匿名评阅等适合本单位实际的论文评阅制度建设。”

自此,双向匿名评审模式在我国博士生培养高校中逐渐扩散开来,从博士学位论文扩展到硕士学位论文,从部分论文盲审变为100%盲审。

盲审短板渐显

在实际发展过程中,盲审机制的缺点逐渐显露。

有专家指出,2017年至2021年我国博士生延期毕业的比例从39.7%升至49.4%,而学位论文盲审是导致延毕的因素之一。

盲审之下,误判难消。盲审制度虽然作为一种提高学术公正性的措施,但在实际执行的过程中也会遇到“失灵”的情况。其中论文选题方向与盲审专家研究领域的“错配”,是造成“失灵”的原因之一。

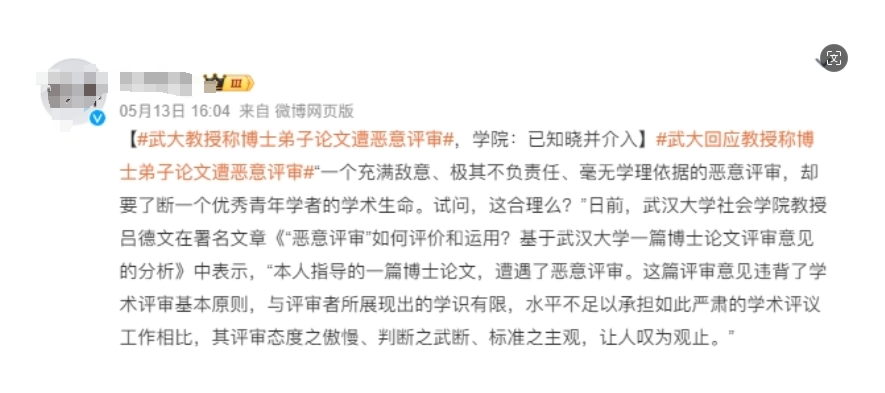

同时,匿名评审的评价结果更具主观性。今年5月武汉大学社会学院教授吕德文公开发文,痛斥其学生的博士论文在盲审时遭遇了评审专家的“恶意评审”。该事件很快引发公众关注。很多高校师生也纷纷讲述自己指导或撰写的学位论文在盲审时曾经获得不当评价的遭遇。

改革在路上

博士生学位论文盲审受质疑,其有效性和公正性成问题,影响学位授予。盲审过于强调形式,忽视创新,需改革。建议逐步取消盲审,释放创新潜力,强化导师责任,重塑创新评价标准。

当前,我国相关法律法规并未明确规定必须实行盲审制,更多提及的是 “专家评阅”四个字。

在美国高校几乎无校外盲审程序。博士候选人进行最后的口头答辩之前,既无须经过类似学术期刊的正式同行评审,也无须像我国这样专门邀请校外专家进行评审。

随着我国高校将学位论文送盲审已成为常态,大多数人依旧认为学位论文盲审是不可缺失的。复旦大学环境科学与工程系教授马臻肯定了盲审存在的必要性。“如果没有盲审机制,那么研究生就会缺乏压力,培养质量会良莠不齐,学校和院系也很难把控质量。”

因此,为了保障学术成果的质量,短时间内难以取消论文盲审。面对这一现实,高校亟需不断完善学位论文盲审制度,破除盲审“黑箱”的潜在问题,提高论文评审工作的严谨性和公平性。

总之,研究生学位授予既是学术界的公共事件,也是关乎申请者个人的重大利益,研究生培养单位一方面应严把质量关,另一方面在制度设计和执行上也要保障申请者的利益,特别是在处理否定性意见时更应如此。同时,我国高校也应该探索公开评审制度,让学术权力在阳光下运行,接受整个同行的监督。