切换为使用验证码登录

期刊影响因子(IF, Impact Factor)长期以来一直是学术期刊评价的一个垄断性指标;但由于其自身存在的一些缺陷以及易被滥用的问题,影响因子又一直饱受学术界的非议。

我们已经在“科研小视界|影响因子(Impact Factor)知多少”中向大家简单介绍了影响因子的概念、查询方法以及使用注意事项。本期重点说说现阶段影响因子最强有力的竞争者:CiteScore。

什么是CiteScore?

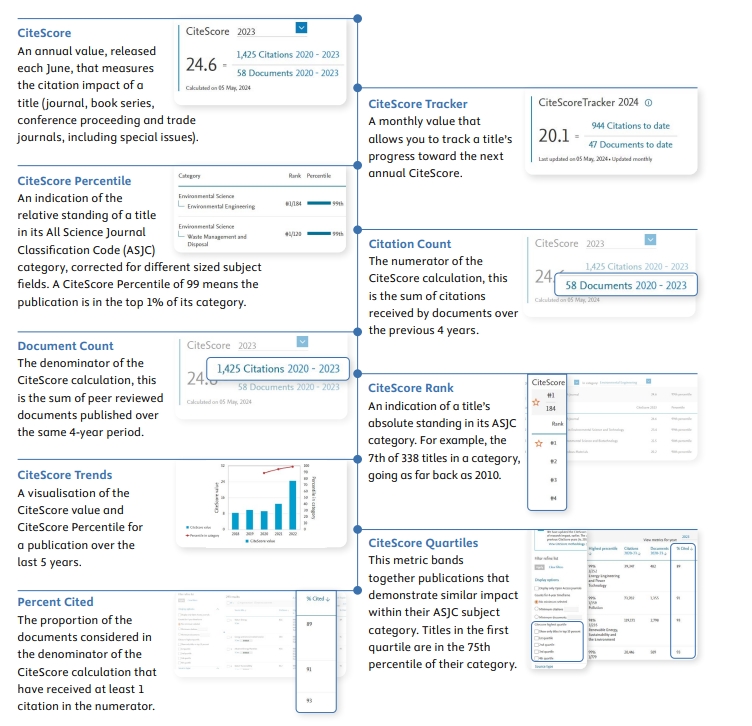

CiteScore,也被称为引用分。是Elsevier于2016年12月发布的评价学术期刊质量的指标:指期刊发表的单篇文章平均被引用次数。

作为一个评估工具,它基于Scopus数据源,涵盖全球7000多家出版商的29777本活跃出版物,跨越334个学科领域。该指标旨在辅助科研工作者在期刊、丛书等系列出版物中进行分析和评估,为科研工作者提供有价值的决策依据。

CiteScore指标衡量的9要素

CiteScore指标计算方式

CiteScore的计算周期为四年,期刊连续4年发表的文献在这4年期间的篇均被引次数。以2024年6月推出的CiteScore2023为例,其计算方法如下:

CiteScore 2023计算在 2020-2023年间对2020-2023年所发表文章、评论、会议论文、书籍章节和数据论文进行的引用次数,然后将该次数除以在 2020-2023 年所发表的出版物总数。

CiteScore与影响因子的PK

CiteScore自推出以后很快进入科研圈的视野,被视为影响因子最强有力的竞争对手。那它与影响因子究竟有什么区别?是否真的能撼动影响因子的地位呢?

引证时间范围

CiteScore采用4年期的发表时间段进行计算,具体来说,CiteScore计算的是期刊连续4年发表的文献在这4年期间的篇均被引次数。

影响因子(IF)用的是前2年发布的论文在报告年份中的被引用总次数除以该期刊在2年内发表的论文总数。影响因子越高,学术影响力也就越强。

相比来说,CiteScore比影响因子的引证时间多了2年。也就是说,多数期刊的被引次数将会在更长的引证时间窗口内得到增加。

期刊覆盖范围

CiteScore基于Scopus数据库计算得出。

影响因子(IF)基于Web of Science数据库计算机得出。

Scopus数据库号称是世界上最大的引文数据库,收录了27200多种学术期刊,大约是影响因子源引数据库Web of Science收录量的2倍。

CiteScore的期刊覆盖规模比影响因子的更广(但也并非十分全面)。同时,也有不少学者对于Scopus数据库没有制定严格的期刊筛选规则持有疑虑。

文献类型

CiteScore计算中涵盖了所有的文献类型(包括论文、评论、会议论文、数据论文和书籍章节等)。

影响因子计算中所涉及的“文献总数”仅包括原创论文和综述,剔除了编辑评述、读者来信、更正信息和新闻等。

简言之,CiteScore的文献类型比影响因子更为全面和广泛,但没有对不同类型文章的重要性进行区分。

费用

CiteScore的使用不收取任何费用,任何人都可以使用 Scopus上的系列指标功能,以及所有的引用次数指标。

Web of Science数据库的使用是需要购买权限的,也就是说影响因子查询是付费的。

如何查询CiteScore?

首先,确实想要查询CiteScore的期刊名称,访问Scopus的官方网站,找到右上角“来源出版物”(Sources)选项,并点击进入。

在“来源出版物”界面的搜索框中,输入想要查询的期刊名称或ISSN号。进行查询。

点击“查找来源出版物”(Find Source)按钮后,系统会显示匹配的期刊列表。选择目标期刊,将看到该期刊的详细信息页面,其中包括CiteScore数据。

CiteScore和影响因子都是衡量学术期刊影响力的重要指标,但具有不同的特点和适用范围。在实际应用中,科研人员应根据具体需求和情境选择合适的评价指标,并结合其他评价指标和实际情况进行综合评估。