切换为使用验证码登录

随着学术研究的不断深入和发展,对学术成果的真实性和可靠性要求越来越高。然而,近年来学术不端行为时有发生,如数据捏造、篡改、抄袭剽窃等,这些行为严重损害了学术研究的公信力和声誉。

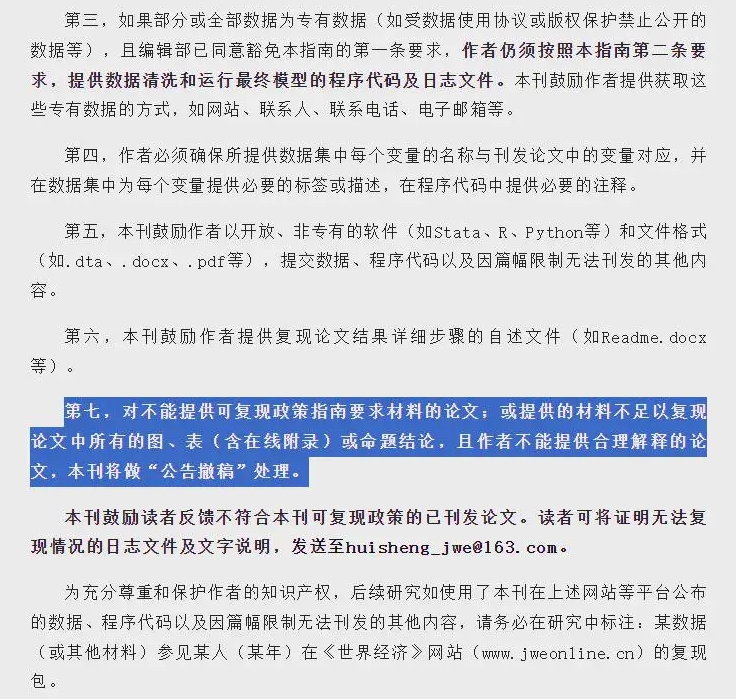

为了规范学术行为,提高学术研究的真实性和可靠性,近期,世界经济期刊发布了2025年的投稿新规则,明确指出:自2025年第1期起,将实施升级版的可复现政策,无法复现研究结果的论文将面临公开撤稿。

新规内容

新规要求,对于无法提供符合可复现政策指南所需材料的论文,或者提供的材料不足以复现论文中的所有图表(包括在线附录)和命题结论,且作者未能给出合理解释的论文,期刊将采取“公告撤稿”的措施。这一措施旨在确保学术研究的真实性和可靠性,维护学术公信力。

除世界经济外,此前还有部分C刊也发布过此类的规定,要求作者提交足够的材料以证明其论文中的研究结果是可以复现的。

撤回论文为学术诚实敲响了警钟

近几年,学术领域出现了剽窃、剽窃、剽窃和论文错误命名等不良现象,成为学术领域的“溃疡”,急需加以整治。

如自然新闻在2024年11月报道说,美国切斯特大学的物理教授兰加·迪亚斯被开除了,原因是他的学生有严重的学术问题。他宣称在2020年和2023年已经找到了常温超导电性,但是由于资料问题以及合作者的抱怨,他的两篇论文都被撤销了。

另外,从2021年起,迪亚斯在《物理评论快报》、《化学通讯》等国际知名学术刊物上,先后撤销了4篇与该领域相关的研究成果。

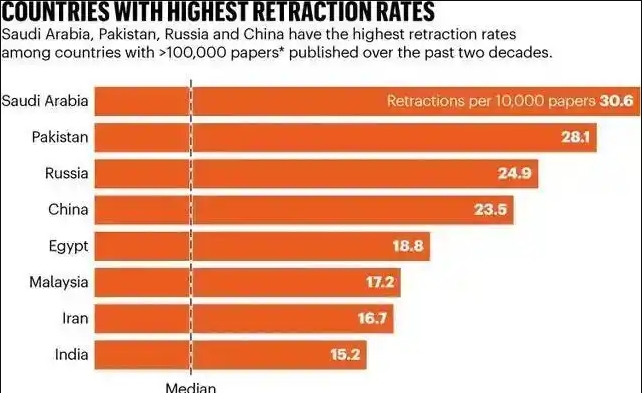

撤稿数量逐年攀升

据Nature统计,2013年全世界撤回的论文数量大约为1,000,2022年已经增加到4000,到2023年将突破1万篇,创下历史新高。这不仅反映了学术诚信问题的严重性,也暴露了科研界面临的信任危机。

中国学术界的响应

在全球范围内大规模撤稿的背景下,中国学术界同样受到影响。2021年以来,涉及中国学者的撤稿已超过17000篇,其中2023年全年撤稿论文中约75%来自中国学者。

作为全球高水平国际期刊论文数量最多的国家之一,中国的科研诚信建设迫在眉睫。近年来,政府和学术机构采取了一系列措施来整治学术不端行为。

新规的实施有助于提升学术研究的质量,确保学术成果的真实性和可靠性。通过要求作者提供可复现的材料,可以有效防止数据捏造、篡改等学术不端行为的发生。

期刊新规“结果不能复现的,做公开撤稿处理”对于规范学术行为、提高学术研究质量、维护学术公信力和促进学术交流与合作具有重要意义。研究人员应积极响应新规的实施,加强数据管理与保存、提高研究质量并加强学术交流与合作。