切换为使用验证码登录

近年来,中国科研的高速发展成为世界科学舞台上的亮点。与快速进步相随而行的,却是学术不端行为屡见报端。

近十年间全球学术不端引发的撤稿中,中国占比从14.4%(2011年)增加至53.2%(2020年)。《自然》杂志在2021年3月统计1300多篇来自“论文工厂”的文章,大量来自中国。伴随大量学术不端行为的曝光,学术期刊质量管理不规范等问题引起我国科学共同体的集体关注。

中国科学院文献情报中心期刊分区表团队将推出《国际期刊预警名单》,这是一项“早有预谋”又“恰逢其时”的科学实践。哪些期刊会被列入中科院预警期刊名单中呢?且看下文。

什么是《国际期刊预警名单》

《国际期刊预警名单》由中国科学院文献情报中心期刊分区表团队推出,该期刊预警不是论文评价,更不是否定预警期刊发表的每项成果。预警期刊旨在提醒科研人员审慎选择成果发表平台、提示出版机构强化期刊质量管理。

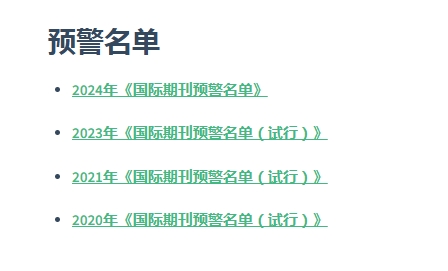

中科院预警期刊名单发布时间

2021年12月31日,中国科学院文献情报中心期刊分区表团队首次发布《国际期刊预警名单》(试行),更新周期为一年一次。

至今已发布了4版,分别是2020版、2021版、2023版和2024版。

中科院预警名单等级

2020-2023年《国际期刊预警名单》依据各刊数据差异,将预警级别分为高、中、低三个等级,各等级关注问题侧重不一,预警风险依次减弱。

高风险预警旨在抑制学术不端行为;

中风险预警旨在促进我国学术成果的国际传播和优化科研经费的使用;

低风险预警旨在提醒科学家期刊存在学术影响力骤降的风险;

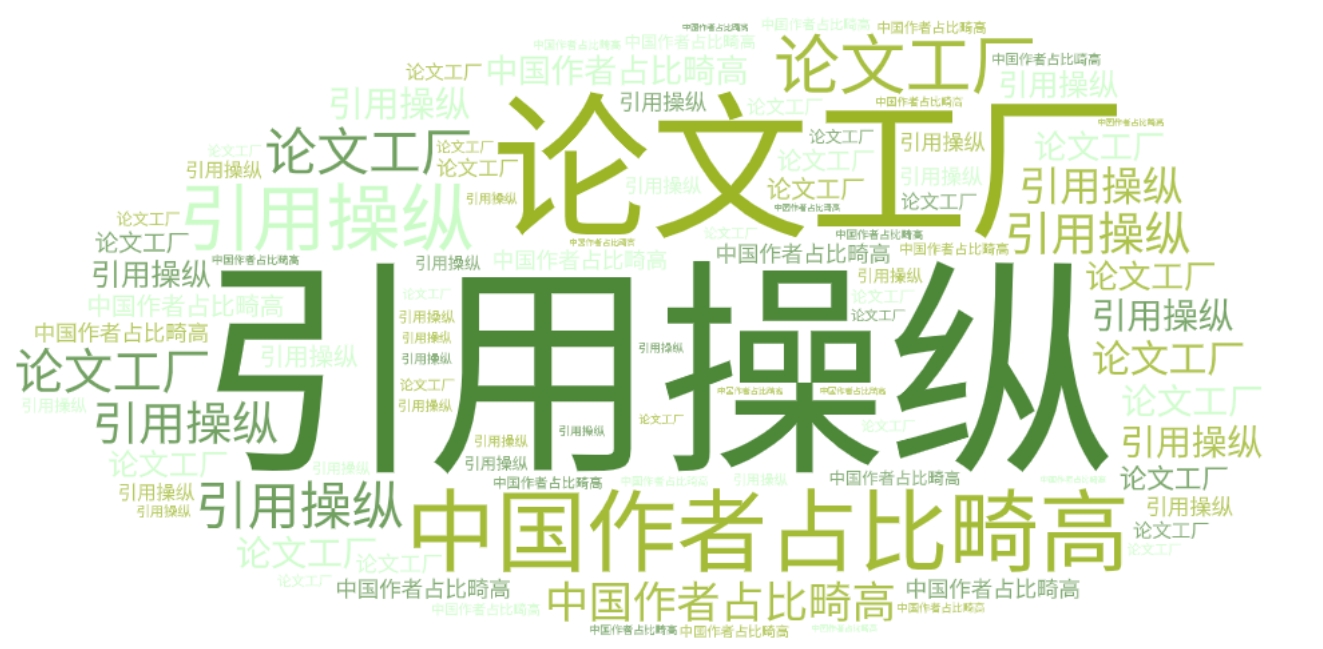

2024年发布的《国际期刊预警名单》中对预警期刊不再区分预警风险等级,而是标注预警原因。2024年预警名单中主要针对聚焦两类问题:

一是破坏科研生态良性发展的学术不端行为,如引用操纵和论文工厂;

二是影响我国学术成果国际化传播、出版经费有效使用的不当行为;

哪些期刊容易被列入预警名单

预警期刊的识别采用定性与定量相结合的方法。通过专家咨询确立分析维度及评价指标,而后基于指标客观数据产生具体名单。

具体而言,就是通过综合评判期刊载文量、作者国际化程度、拒稿率、论文处理费(APC)、期刊超越指数、自引率、撤稿信息等,找出那些具备风险特征、具有潜在质量问题的学术期刊。

从2024年《国际期刊预警名单》来看,期刊被纳入名单的三大因素是:

引用操纵

这是指在学术论文中,人为地增加某一期刊、论文的引用次数,从而增加影响因子、提升学术声望等。

引用操纵中常见表现:自引与过度引用、互相引用协议、胁迫性引用、引用堆砌等。引用操控可能导致学术评估失真,使得某些研究看似有较高的学术影响力,实际上可能并不具备真实的学术贡献。

论文工厂

指一些期刊可能与论文工厂合作,接受其批量生产的低质量、虚假或抄袭的论文,从而损害学术诚信和研究质量。

这些行为包括剽窃、伪造和捏造数据,破坏了学术研究的真实性和可信度。此外,论文工厂还通过操纵同行评审过程、与期刊编辑串通等手段,进一步破坏了学术出版的公正性和完整

中国作者占比畸高

是指在某些期刊中,来自中国作者的文章数量异常高。这种现象通常暗示着与论文工厂、高额文章处理费(APC)以及期刊学术声望等因素有关,可能有潜在的质量问题。

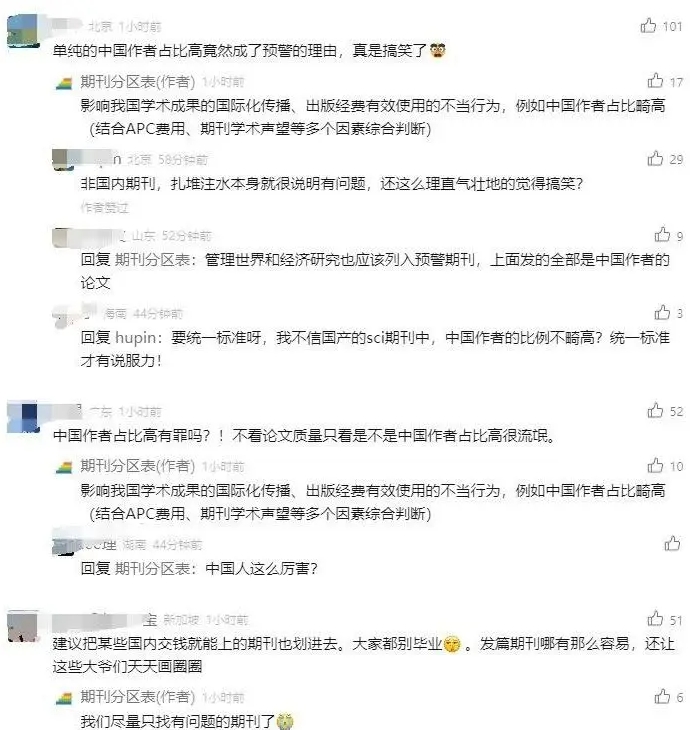

为何将“中国作者占比畸高”列为预警原因

这是争议最大的一个点,近年来我国的研究成果和论文水平都在显著提高,期刊占比高也可以理解,甚至很多权威期刊的国人文章占比都超过50%。在国际期刊上国人文章占比高,不正是在一定程度说明国际化传播效果好吗?既然如此,为什么没有一本国产期刊被预警呢?

针对以上争议,官方也进行了积极的回复,但是中科院预警期刊名单的纳入始终没有公布一个明确客观的标准,这也是受到广泛质疑的一点。

目前,中科院预警期刊的缺少具体的规则,这个规则,要是说的太清楚,期刊就开始钻空子。

中国科学院文献情报中心强调,《国际期刊预警名单》确定的原则是客观、审慎、开放。期刊分区表团队希望与科学共同体、科研管理部门、期刊及出版商等共同努力,夯实科学精神,打造气正风清的学术环境。

同时,科研人员也需注意:《国际期刊预警名单》并非“终身污点”,此次预警也是期刊的提醒。如已在名单中,期刊就需要积极改善,有机会在下一年就被移除名单,各位作者选择期刊时,要考虑这一因素,避免潜在学术风险。